国内で唯一、一般から制動能力試験を受託している(一社)日本自動車研究所(JARI)で、某車両のブレーキテストを行っています。

ちょうど数日前には衝突実験の一般公開も行われていました。

見学したかったのですが、日本非破壊検査協会のひずみ試験に向けた講習会の受講日と重なり今年は断念しました。

国内で唯一、一般から制動能力試験を受託している(一社)日本自動車研究所(JARI)で、某車両のブレーキテストを行っています。

ちょうど数日前には衝突実験の一般公開も行われていました。

見学したかったのですが、日本非破壊検査協会のひずみ試験に向けた講習会の受講日と重なり今年は断念しました。

本日、某販売店様からのご依頼でトヨタFJクルーザーの貨物登録を行いました。

本来の改造申請業務とは若干、違いますが構造要件を満たす仕様に変更し、必要書類を揃えて陸運局へ。

担当者の方の認識不足があり、押し問答がありましたが、印籠替わりの「新・道路運送車両の保安基準―省令・告示全条文」を提示し、無事に貨物登録が完了しました。

この車両はもちろんディーラー車、5人乗りでの貨物登録です。

本来の業務とは若干違いますが、ご相談がありましたので可能な限り対応する事となりました。

実は先日、組立車登録のためのガス検を受け、検査員の方からお話を聞かせて頂く機会に恵まれ、思いついたアイデアがいくつかあったため新しい分野に挑戦してみようと思っていた矢先の相談だったのです。

詳細は書けませんが、Nox/PM規制にお悩みの方、相談に乗ります!

もちろんDPFを装着する手法以外にも、何かあるかもしれません。

この時期、とても多い相談が3ナンバーの乗用車からの構造変更で1ナンバーの貨物登録です。

3月中に構造変更すれば、自動車税は4月1日に確定されるため相談が多くなるのも頷けます。

他社では無理といわれたランドクルーザー100系のとあるグレードも可能です。

また、最近の新型車でも貨物自動車の構造要件を満たしていれば、貨物登録が可能な車種は複数存在していますので一度ご相談ください。

基本的に多くの方が制動能力証明に困っています。

もちろん、つくばの某施設で100万円前後の費用をかけて、トラックの制動能力技術基準に適合しているかを試験すれば可能な事ではありますが、そこまでの費用をかけるわけにはいきません。

※某車両の改造で5月にトラック1種の制動試験を受けますが、技術基準と照らし合わせた結果、必要項目の見積もりが127万円でした・・・(泣)

多数の改造申請を経験し、さまざまなネットワーク、公的試験機関などとのパイプを持っているからこそ可能なノウハウもあります。

あまり詳細は書けませんが、一度、お問い合わせください。

愛知県警が所有するパトカーに、とても珍しい車両がありました。

この車はトヨタランドクルーザー70系(HZJ77V)をベースとする車両で、山村地帯を管轄する警察署に配備されており現役で活躍しているようです。

別件で訪れた際、同署の署長さんはじめ数名の警察官の方々とお話しさせていただきました。

※実はこの時に乗っていた車両が同型のランクルだったので、いろいろお話を聞けました^^;

平成4年式のランドクルーザーHZJ77Vベースのパトカーというだけで珍しいのですが、特にすごいのがボディカラーが純正色のままです!また、赤色回転灯がかなり旧型タイプがついています。

通常、8ナンバー登録のパトカーの場合、赤色灯が固定式のパトカーはボディーカラーが白黒のはずです。ボディーカラーが純正色のままのパトカーといえば覆面パトカーになるのですが、この場合は赤色灯が反転式になります。(天井に埋め込まれており、反転して出てきます)

このいずれにも該当しない(ボディカラー純正、固定式赤色灯、8ナンバー)タイプで、警察署の方々もなぜこんな仕様なのかはわからないとの事でした。

ちなみに刑事ドラマに出てくるようなマグネットで取り付ける車両は、パトカーではなく捜査車両と呼ばれ通常の5ナンバーや3ナンバーになり、赤色灯を乗せると緊急車両になります。

小型車枠に4200ccディーゼルエンジンを搭載するこのランクルは山村部ではかなり活躍しているようで、さまざまな武勇伝をお聞きしました。(検挙の際に突っ込まれて右フロントの足回りを交換している話とか・・・・あまり詳しく書くのは止めておきます)

世界を代表するランクルの中でもHZJ77は完成度の高い車の1つで現在もプレミア価格が付いています。

このパトカーは引退させず、これからも活躍することを祈るばかりです。

♯70系ランドクルーザーはワークホースとして現場作業で良く使われていましたが、現役はほとんど見かけません。全盛期は道路公団・消防車などで見かけることが多かったのですが、新型車に交代しています。一部の消防団では現役のようですが。。。

あとは某サファリパークの園内で大量に使われています(ショートの3ドアタイプ)

レース用に使用される車両重量計(コーナーウエイトゲージ)を導入しました。

輪荷重を一度に計測できます。パッド1枚当たり最大680kg、4枚合計で2,720kgまで計測可能です。

レース用の測定器のため精度は高いのですが、許容荷重が低いため大型のワゴン車や4WD車両では使用できない場合があります。

必要な場合には出張測定も行いますのでお問い合わせください。

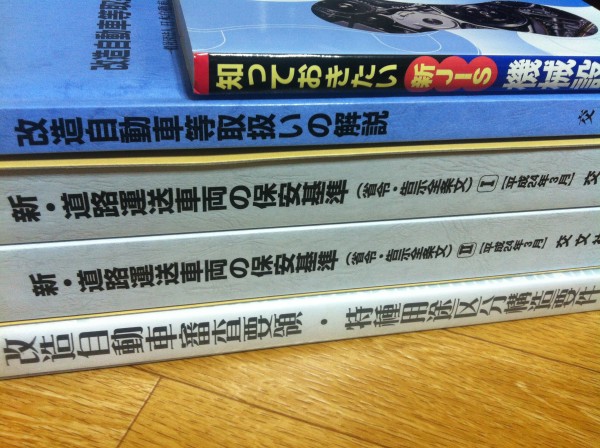

お問い合わせの中に時々あるのが「改造申請を勉強したいので参考になる書籍を知りたい」というお問い合わせです。今回は、改造申請.comでも閲覧頻度の高い書籍をご紹介します。

上から順に、

「知っておきたい新JIS機械設計」は、強度検討に役立つ様々な公式や計算方法が書かれています。後述する書籍に掲載されていないパーツ類の強度計算に役立ちます。この類の書籍は複数あるので、何冊か用意しておくとよいでしょう。

「改造自動車等取扱いの解説」は、改造申請を手掛ける場合には必須といっても過言ではない書籍です。陸運局にも常備されており担当者もこの書籍をベースにしています。申請書の記載例から各種強度計算のフォーマットもあり、一般的な改造申請は網羅されているはずです。

「新・道路運送車両の保安基準(省令・告示全条文)」は、二冊組の辞書のような書籍です。タイトルの通り保安基準の全条文まで掲載されています。一度でも保安基準を読まれた方にはわかると思いますが、保安基準○条の中に、詳細は別添○条の1とあり、その別添○条の1を読むとさらに別の条文へ・・・ということが多々あります。それがすべて掲載されていますので、ちょっと高いですが用意しています。(インターネットで検索もできますが車両を見ながら、何度も読み返す場合には書籍のほうが便利です)

「改造自動車審査要領・特種用途区分構造要件」は、完全オリジナルファイリングです。改造申請.comでの作業で頻繁に行う作業の中から必要な部分のみを抜粋してファイリングしています。通常はこのファイルと「改造自動車等取扱いの解説」があれば困りません。特殊な事案の場合には他の書籍を参考にしています。

また、上記以外にも「型式指定を受けた自動車の諸元データ」も閲覧します。こちらはインターネットでデータをダウンロードして閲覧するタイプで、全自動車メーカーの諸元を確認できます。カタログ諸元ではなく、運輸局に届け出ている数値(通常、メーカーに問い合わせる数値)が網羅されているので書類作成の時間短縮に役立ちます。(メーカーに問い合わせると回答までに半日~1日かかる場合が多いため)

小型の可搬型車両重量計を導入いたしました。

重量分布計算書などでは算出し難い改造車の場合に実測することが可能です。

各輪1トンまで計測できますので4輪の場合には車両重量4トンまで測定できます。

可搬型のため出張測定も可能ですが、水平の荒れていない場所が必要となります。

尚、レース用などに使用されるコーナーウエイトゲージほどの精度はありませんので、車両の挙動をコントロールするための測定には利用できません。

改造申請や構造変更には十分対応しています。

ご相談やお問い合わせはメールフォームからご連絡をお願いいたします。

特種用途車両のコンプレッサー車の製作を開始しました。

国産の四輪駆動バン型車をベースとし、荷室にコンプレッサー装置を搭載します。

この場合のコンプレッサーは家庭用の物や携帯用の物では要件を満たしません。

エアータンクも第二種圧力容器として試験結果が記載された明細書が必要となります。

他に、車内には2000Wの100Vインバーターとディープサイクルバッテリー(90A×2)、フロント部には4トンクラスの電動ウインチを搭載する仕様です。

フロントの荷重が増え、車体が前下がりになるるため、フロントのシャックルを変更します。

シャックル変更があるため改造申請が必要となりますが、通常は構造変更のみで可能な内容です。

この車両は、作業支援車としての利用が想定されている為、エアー供給と電源供給を必需としています。

エアーツールや電動工具がどこでも使えるというのは、車好きには羨ましい仕様です。

現在、書類作成中ですが改造申請完了後、車両を製作する予定です。